김경숙 (서울대학교 국사학과)

1. 규장각 고문서와 산송 산송은 노비, 토지와 함께 조선시대 3대 소송이다. 현재 규장각에는 약 2,000건의 산송 관련 고문서가 전하고 있다. 오늘날 청원서·소장에 해당하는 소지所志 문서 5천여 건 가운데 40%에 육박하는 수치이다. 규장각 소장 산송 문서는 조선후기 산송의 열풍을 고스란히 반영하고 있다. 산송은 분묘墳墓 및 분묘를 수호하는 영역인 분산墳山을 중심으로 전개된 사회 갈등 현상이다. 산송에 대한 법 규정은 숙종 대에 편찬된 『수교집록受敎輯錄』에서 처음 등장하는데, 다른 소송들과 달리 「예전禮典」 상장조喪葬條에 수록되어 있다. 독립 항목으로 확대되는 『신보수교집록新補受敎輯錄』에서도 여전히 「예전」에서 확인할 수 있다. 일반 소송들과 같이 「형전」에 수록된 시점은 영조 대 『속대전續大典』 이후부터이다.

산송이 「예전」에서 시작하였다는 사실은 당시 사람들의 산송에 대한 인식을 이해하는 데 중요한 단서를 제공한다. 이는 산송의 역사적 출현이 성리학 이념에 기반한 조선 사회의 상장례, 즉 예법상의 절차에서 출발하였음을 의미한다. 조선 사회는 15·16세기를 거치며 고려의 화장火葬 문화가 유교식 매장 문화로 전환되었고 분묘에 대한 사회적 인식도 확대되었다. 이는 종법질서宗法秩序의 확립과 함께 부계父系 조상의 분묘 수호에 집중되는 양상으로 표출되었다. 조상의 분묘를 길지吉地에 모시려는 욕구가 높아지고, 길지에 대한 열망은 남의 분산을 침해하는 투장偸葬의 폐단을 야기하여 산송의 주된 배경을 형성하였다.

한편에서는 분묘에 대한 높은 관심이 분산의 확대 현상으로 이어진다. 조선은 『경국대전』에서 분산의 규모를 법으로 규정하여 품계에 따라 차등 있게 보수步數를 설정하였다. 관직이 없는 일반 사대부들은 6품관과 동일하게 사면四面 40보(55.44m)의 수호 범위가 허용되었다. 그러나 성리학적 상장례가 보급될수록 사대부들은 『경국대전』의 산술적인 거리를 외면하고 풍수상의 지세를 중시하여 좌청룡 우백호의 수호 영역을 선호하였다. 숙종 대에 이르면 결국 현실을 수용하여 용호 수호를 공인하고 『속대전』에 정식 법조문으로 등재하게 된다.

일단 용호 수호를 공인하자 분쟁은 오히려 걷잡을 수 없이 급증하였다. 『경국대전』에서는 금장禁葬할 수 없는 먼 곳도 이제는 용호 범위 안에 들어와 금장의 대상이 되었다. 또한 『속대전』 이후에도 여전히 『경국대전』 규정이 적용되어 상충하는 두 법이 공존하는 상황이었다. 산송은 숙종 대 이후 사회 전반으로 확산되며 사대부가라면 산송에 휘말리지 않은 집안을 찾기 힘들 정도로 심각한 사회 갈등을 형성하였다.

2. 소송 절차와 산도山圖

산송은 묘를 새로 쓰려는 투장자偸葬者와 이를 막으려는 금장자禁葬者의 대립으로 압축된다. 그들은 어떤 절차를 통해 소송을 진행하고 그 과정에서 어떤 명분을 내세우며 어떤 방식으로 대응하였을까? 규장각에 소장된 산송 고문서를 통해 당시의 소송 현장으로 들어가 보자.

향촌 사회에서 소송은 원고가 피고의 고을 수령에게 소장을 제출하여 제기함으로 시작되었다. 자연스럽게 피고의 고을 수령이 소송관이 되었다. 산송에서는 피고의 수령뿐만 아니라 산재관山在官, 즉 분산 소재 지역의 지방관이 소송관 역할을 담당하였다.

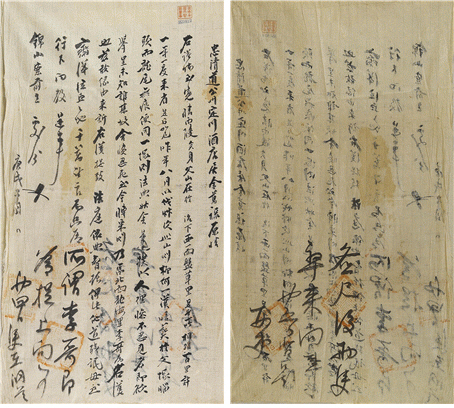

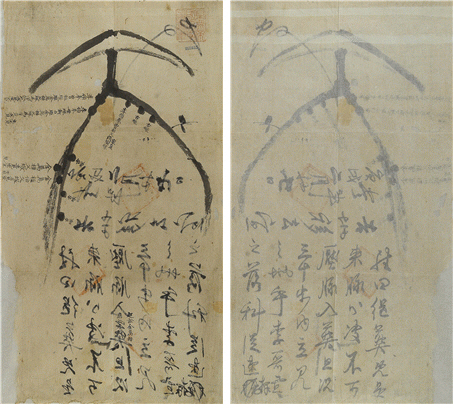

산송이 발생하면 소송관은 일차적으로 원고·피고와 함께 직접 현장을 답사하고 산도山圖를 작성하는 것이 원칙이었다. 실제로는 형리刑吏·장교將校 등의 관속官屬이나 산 아래 마을의 대표자, 유향소 임원 등에게 대신 위임하여 행하기 마련이었다. 이때 작성된 산도는 분쟁지의 지형과 상황을 지도 형태로 그린 분산 지도이다. 여기에는 주맥主脈의 흐름과 분묘들의 위치를 표시하고 각 분묘 사이의 거리를 기록하였다. 분묘에서 앉거나 섰을 때 보이는지의 여부까지 명시하고, 마지막으로 현장 답사에 참여한 원고와 피고의 서명을 받아 공정성을 갖추었다. 소송관이 원고와 피고 양측의 합의 하에 작성된 산도에 근거하여 판결을 내리면 소송은 마무리되었다.

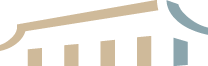

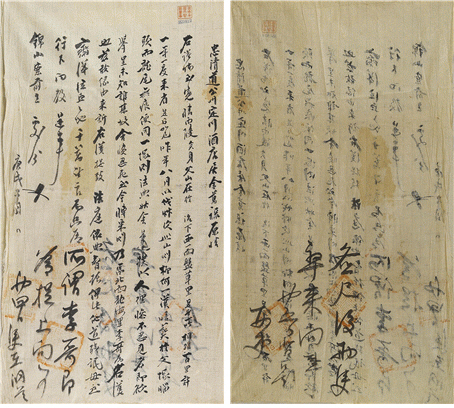

이러한 절차는 충청도 공주에 사는 김만록金萬祿과 금산에 사는 이순봉李順奉의 산송에서도 그대로 적용되었다. 소송의 발단은 김만록의 아버지 분산이 금산 고을의 반초리盤草里에 있었는데, 그 바로 위쪽에 이순봉이 어머니 묘를 쓰면서 시작되었다(도표 1).

<도표 1> 경술 2월 김만록 원정金萬祿原情 (규장각 고문서 No.229412).

<도표 2> 경술 2월 금산관 산도錦山官山圖 (규장각 고문서 No.229425). |

당시 형리가 제출한 산도(도표 2)를 보면 해당 분산은 주맥이 내려오다가 산줄기가 둘로 갈라지는 형태이다. 왼쪽 산줄기 아래쪽에 김만록의 아버지와 큰아버지 분묘가 있고, 그 위쪽으로 이순봉의 증조부 묘와 어머니 묘가 보인다. 이순봉이 증조부 묘 바로 아래에 어머니 묘를 조성하였으나 김만록의 입장에서는 아버지 묘가 역장逆葬 당한 상황임을 산도에서 확인할 수 있다. 금산 군수는 산도의 아래쪽에서 뒷면으로 이어지는 뎨김[題音]에서 이 점을 지적하며 이순봉을 패소시키고 길지를 택해 이장할 것을 명하였다. 금산 군수의 산송 처리 과정은 신속하고 판결은 간단하였다. 산도를 그려오라는 처분을 내린 날이 2월 5일인데 판결을 내린 날은 이틀 뒤인 7일이다. 불과 이틀 사이에 현장 답사, 산도 작성, 판결까지 일사천리로 진행되었다. 김만록이 원정을 제출한 2월 4일부터 헤아려도 3일 만에 모든 일들이 마무리되었다. 그렇다면 이 산송은 소송관의 판결로 과연 종료되었을까?

3. 투장자偸葬者의 거굴拒掘

산송은 소송관의 판결이 내린 다음에 오히려 본격적으로 전개되는 특징을 보인다. 소송 자체는 분쟁 묘의 위치와 거리, 선후 관계를 따져서 묘를 파낼 것인지 그대로 둘 것인지를 결정하면 끝나는 문제였다. 그러나 성리학적 윤리 의식이 높은 조선후기 사회에서 분묘는 자손의 입장에서 쉽사리 물러설 수 없는 사안이었다.

투장자나 금장자 양측 모두 조상 묘를 지키기 위하여 필사적으로 매달렸다. 투장자는 패소하더라도 묘를 파내지 않고 버티었고, 금장자 또한 패소해도 판결을 거부한 채 소송을 이어갔다. 개인의 차원을 넘어 자손들이 공동 대응함에 따라 가문 대결로 확대되어 가문의 사회적 위상을 걸고 한 치의 양보도 없이 치열하게 대립하였다.

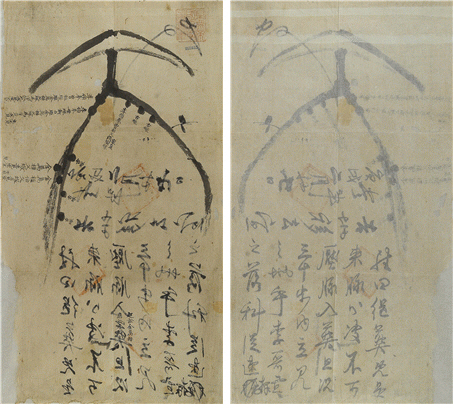

김만록의 산송도 금산 군수의 판결이 소송을 종료할 수는 없었다. 승소한 김만록 측에서 판결 이후에도 계속 청원서를 올린 사실을 규장각 고문서에서 확인할 수 있다. 첫 청원서는 판결 후 두 달이 지난 4월 12일이다. 이장 기한이 넘었는데도 이순봉이 묘를 파내지 않고 버티고 있음을 호소하는 내용이다. 금산 군수는 이순봉을 잡아들여 10월 15일까지 묘를 이장하겠다는 다짐을 받으며 기한을 넘기면 옥에 가두겠다고 으름장을 놓았다. 그러나 기한이 지난 10월 말 김만록은 다시 청원서를 제출해야 했으니 그가 여전히 버티고 있었기 때문이다. 해가 바뀌어도 상황은 달라지지 않고 계속되어 이듬해 3월에는 김만록의 처 정소사鄭召史가 남편 대신 소지를 제출하는 상황까지 벌어졌다(도표 3). 남편이 화병으로 자리에 누웠기 때문이다. 금산 군수는 정소사의 청원서를 받고 다시 한 번 이순봉을 잡아오라는 처분을 내렸으나 과연 묘를 이장했는지는 끝내 확인되지 않는다.

<도표 3> 신해 3월 김만록처정소사 원정金萬福妻鄭召史原情 (규장각 고문서 No.229418) |

이순봉처럼 이장을 독촉당한 투장자들은 각종 명목을 내세우며 버티기 마련이었다. 그들은 이장 날짜를 정해 관에 ‘다짐[侤音]’을 제출해야 했으나 기한이 다가오면 차일피일 날짜를 미루고 기한을 넘겨 버렸다. 관에서 투장자의 각종 거굴 사유를 받아들여 ‘관한寬限’ 즉 기한을 연장해 주는 상황도 이에 일조하였다. 김만록이 이장을 독촉하는 청원서를 제출한 시기가 4월 12일, 10월 말, 3월 말로 확인되는데, 이 또한 관한과 깊이 관련되어 있다. 관한의 대표적인 명분은 ‘삼구부동총三九不動塚’, ‘정송停訟’ 및 ‘동절기’ 등이 있다. 삼구부동총은 3월과 9월에는 풍수상 분묘를 움직이지 않는다는 속설이다. 투장자는 3월이 지나면 정송停訟, 즉 소송이 정지되기를 기다렸다. 관에서는 춘분에서 추분까지의 농번기 동안 백성들이 농사일에 전념할 수 있도록 긴박한 사안이 아니면 모든 소송을 중지하였다. 투장자도 금장자도 가을철을 기다려야 했다. 가을이 되면 9월에는 다시 삼구부동총을 내세우고, 10월과 11월의 짧은 가을을 잘 버티고 넘기면 12월 동절기에 접어들었다. 겨울에는 땅이 얼어서 묘를 파낼 수 없는 점을 핑계 삼아 투장자는 날씨가 풀리는 이듬해 봄, 주로 2월까지 기다려 줄 것을 호소하였다.

이 같은 관한의 명분들 때문에 실제로 투장총을 파낼 수 있는 날은 1년 중 서너 달에 불과하였다. 투장자가 그 순간만 잘 버티고 넘기면 소송은 부지하세월로 체송滯訟될 수밖에 없었다. 이순봉 또한 삼구부동총, 정송, 동절기 등 관한의 명분들을 충분히 활용하였음을 김만록의 청원서 날짜를 통해 유추해 볼 수 있다.

4. 금장자禁葬者의 사굴私掘

조선시대 사람들은 망자가 잠든 분묘를 산 사람의 집과 마찬가지로 인식하였다. 때문에 남의 분산에 투장하면 여가탈입지율閭家奪入之律, 즉 여염집을 빼앗아 들어간 율을 적용하고, 타인의 분묘를 훼손하거나 파내면 사굴私掘이라 하여 엄중히 처벌하였다. 투장총이라도 투장자 자신이 직접 파서 옮기는 자굴自掘을 원칙으로 하였고, 분묘 주인이 아니면 누구도 분묘에 손을 댈 수 없었다.

이에 따라 금장자가 소송에서 이기고도 투장묘를 파내지 못하는 상황이 속출하였다. 투장자가 버틸 경우 금장자는 관에 소지所志를 제출하는 것 외에는 별다른 도리가 없었다. 관도 별 도움이 못되었으니 투장자를 옥에 가두었다가도 날짜를 정해 이장을 다짐하면 곧 석방하였다. 공권력을 동원하는 관굴官掘은 특별한 경우가 아니면 기대할 수 없었다. 결국 ‘금장자 소지 → 관의 소환 → 투장자 다짐 → 기한 초과 → 금장자 소지’로 이어지는 악순환의 연속이었다.

투장총을 파낼 가망이 보이지 않을 때 금장자는 극단적인 해결 방법을 선택하게 된다. 관의 허락 없이 임의로 투장총을 파내는 사굴私掘이 그것이다. 국가에서는 사굴 죄인에게 유배형이라는 엄중한 형벌을 내려 이를 엄격히 금지하였으나 형세가 다급하고 절박한 상황에 처한 금장자들은 처벌을 감수하면서 이를 감행하고 있었다.

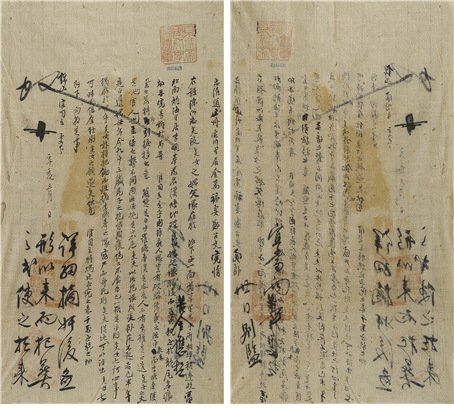

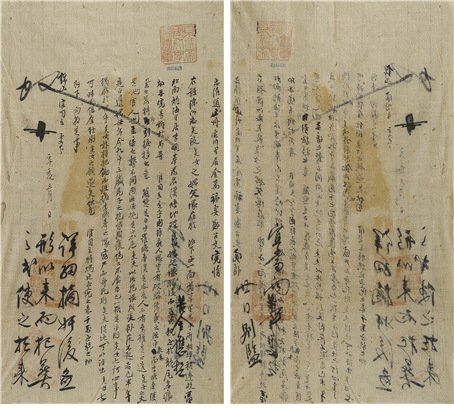

충청도 문의(文義)에 거주한 박진영(朴進榮)도 수백 년 동안 수호한 회덕 선산에 유덕로(柳德老)가 위세를 앞세워 늑장(勒葬)을 감행하자 사굴로 저항하였다. 그는 산송에서 승소하였음에도 유덕로가 투장묘를 파내지 않자 회덕과 충청도 감영을 오가며 4〜5년 동안 묘를 파내줄 것을 호소하였다. 결국 기미년 겨울, 유문오柳文梧가 나서서 투장묘를 사굴한 후 관에 자수하고 유배형에 처해졌는데, 유덕로는 박진영이 주모자라고 지목하여 그도 청주 옥에 갇히는 신세가 되었다. 이에 아우 박희영이 나서서 형을 위해 구명 운동을 전개한 결과 충청도 관찰사로부터 “사굴의 습속이 통완스럽지만 마땅함에 따라 처결하라.”는 처분을 받아내고(도표 4), 끝내 1차례 형문刑問으로 석방될 수 있었다.

(좌) <도표 4> 경신 2월 박희영 의송朴希榮議送 (규장각 고문서 No.193963).

(우) <도표 5> 1857년 10월 남궁형등 상서南宮珩等上書 (규장각 고문서 No.236502). |

1857년 9월 경기도 영평에 사는 남궁형南宮珩은 전라도 함열현의 선산에 은진에 사는 박용보朴容保가 부인을 투장하자, 우백호右白虎 즉 서쪽 산줄기 400여 보의 금장할 수 없는 먼 곳임에도 불구하고 사굴을 감행하였다. 족인族人 남궁신南宮愼이 나서서 사굴을 실행하고 옥에 갇히는데, 그 틈을 타서 박용보가 사굴 자리에 묘를 다시 쓰려 하였다. 그러나 남궁형은 족인 50여명을 규합하여 연명으로 전라도 관찰사와 암행어사에게 의송을 제출하며 저지하였다. 결국 남궁신은 유배길에 올랐으나 남궁 집안에서는 박용보의 투장묘를 파내고 분산을 지킬 수 있었다. 이 같이 금장자들은 사굴 후에 스스로 관에 나아가 자수하여 옥에 갇히는 공통점을 보인다. 여기에는 사굴이 사리私利를 추구한 것이 아니라 효를 실현하기 위한 불가피한 선택이었음을 강조하는 의도가 담겨있다. 그들은 국가에 죄를 지을지언정 조상에게 죄를 지을 수 없다는 극단적인 위선의식爲先意識을 바탕으로 스스로를 희생하였던 것이다.

사굴자가 유배길에 오르면 뒤에 남은 가족 친족들은 구명 활동을 전개하고 유배살이를 뒷바라지하였다. 실제 사굴죄로 유배형을 받더라도 다양한 사유로 사면을 받아 풀려나는 경우가 드물지 않았다. 사굴은 효의 실현이라는 명분하에 개인의 차원을 넘어서 자손들이 공동으로 산송에 대처하는 적극적인 행위였다. 이에 따라 강력한 법적 제재에도 불구하고 『일성록』에서 정조가 사굴을 고질적인 폐단이라 지목할 정도로 사회문제화하고 있었다.

5. 나랏님도 해결 못하는 소송

투장자와 금장자의 끝없는 대립으로 산송은 한번 발생하면 해결이 쉽지 않았다. 패소해도 판결에 불복하여 정소자를 바꿔가며 심지어는 대를 이어가며 소송을 제기하는 끝이 보이지 않는 소송이었다. 향촌에서 해결되지 않으면 상경정소上京呈訴로 이어져 국왕에게 상언上言‧격쟁擊錚도 불사하였다. 정조 대 산송 관련 상언‧격쟁이 574건이나 확인되는 상황은 이를 잘 보여준다.

그 과정에서 위세를 앞세우고 무력 대결이 뒤따르면 소송은 걷잡을 수 없이 격화되었다. 족인族人과 노비들을 동원하여 상대방의 분묘나 가옥에 돌입해서 기물을 파손하고 구타하는 것도 마다하지 않았다. 예의범절을 중시하는 양반 사대부들이 갓 쓰고 도포 입은 차림으로 무단 행위에 앞장섰다. 과격한 행동들은 효를 실현하고 가문의 명예를 지킨다는 명분하에 정당화되고 있었다.

따라서 국왕도 해결하기 쉽지 않은 것이 바로 산송이었다. 국왕의 판결이 내린 후에도 재차 삼차 상언‧격쟁을 이어가는 경우가 다반사였다. 영조 대에 경기도 파주 분수원의 윤관尹瓘 장군 묘를 둘러싼 파평 윤씨坡平尹氏와 청송 심씨靑松沈氏의 산송 또한 국왕의 중재도 소용없이 수백 년 동안 대를 이어가며 대립한 대표적인 사례로 손꼽힌다. 순조 대 경상도 선산에서 전개된 노상추盧尙樞와 박춘로朴春魯의 산송에서도 상언‧격쟁이 무려 9차례나 확인된다.

충청도 어느 종가에 가면 다음의 액자가 눈길을 끈다. 파내면 불효요 파내지 않으면 불충이다. 파내서 나라에 충성하느니 차라리 파내지 않아 집안에 효를 행하고 훗날 조정에서 효자 가문에 충신을 구하게 하라[掘則不孝 不掘則不忠 與其掘而忠於國 寧不掘而孝於家 使他日朝家 求忠臣於孝子之門]. 이 집안의 선조 윤영배尹英培(1787~ ?)가 강원도 낭천狼川 현감 시절에 산송을 판결하였는데, 당시 소송자였던 민씨가閔氏家에서 제출한 소지 중의 한 구절이다. 분쟁 묘를 파내지 않고 지키기 위하여 얼마나 필사적으로 매달렸는지 단적으로 보여준다. 조상에 효를 다하고 기다리다보면 언젠가 국가에 충을 실현할 날이 온다는 믿음하에 효를 최우선 덕목으로 내세웠던 것이다. 이러한 철저한 위선의식爲先意識이 바로 조선후기 사람들이 산송에 매달렸던 명분이었다. 오늘날 산송은 그 용어조차 생소할 정도로 역사의 한 페이지로 물러갔다. 그러나 고문서의 형태로 규장각에 수천 건이 남아있어 당시의 치열했던 상황을 고스란히 전해주고 있다. 여전히 상장례 및 분묘제는 우리 사회가 풀어야 할 과제이다. 일부에서는 전국토의 분묘화에 대한 위기의식이 대두하면서 추모관들이 등장하고, 분묘를 수호할 자손의 부재 때문에 조상들의 묘를 한데 모아 가족묘로 전환하는 등 새로운 방식들을 모색하고 있다. 이 길목에서 조선후기 사람들이 산송에 매달렸던 명분과 가치관을 되새겨 본다. 그들은 유교사회에서 위선의식이라는 뚜렷한 명분을 지녔기 때문에 법 앞에서도 국왕 앞에서도 당당할 수 있었다. 오늘날 급격한 변화에 직면하여 우리는 이를 대체할 뚜렷한 가치관과 명분을 먼저 확립해야 할 것이다. <부록>

1. 금산관 산도(규장각고문서 No. 229425)

이순봉 어머니 묘의 신점처新占處[새로 택지한 곳]에서 김만록 아버지 묘까지의 거리는 23척, 서면 보이고 앉으면 보이지 않음.

이순봉 증조할아버지 묘에서 김만록 아버지 묘까지의 거리는 25척, 서면 보이고 앉으면 보이지 않음.

원고 김만록

피고 이순봉

【뎨김】

비록 조상묘 아래에 자손이 묘를 썼다고 하지만 이는 주맥主脈인즉 결코 맥을 누르고 입장入葬할 수는 없다. 하물며 30보도 안되고 서있으면 보이는 곳임에랴. 이순봉을 패소시키니 속히 파내서 길지를 택해 옮겨가는 것이 마땅할 것.

경술년 2월 7일 관(着官) (着押) 2. 김만록 처 정소사 원정 (규장각고문서 No.229418)

충청도 공주 정천리 사는 김만복[록] 처 정소사 원정

이렇게 삼가 아뢰는 소지는, 저의 시아버지 분묘가 관할 지역 서일면 반초리에 있사온데 거리가 다소 멉니다. 그 때문에 부북면 용해리 사는 이순봉이란 놈이 야밤에 시아버지 분묘 뒤쪽을 파헤치고 자기 부친을 몰래 묻어 용미龍尾[분묘의 뒤를 꼬리처럼 만든 자리]가 흔적조차 없어지게 되었습니다. 원통함을 참고 전임 수령께 호소하니 “비록 서민의 무덤이라도 어찌 뇌후腦後를 파헤치고 투장하는 법이 있겠는가? 이순봉을 패소시키고 즉각 파서 이장하라.”는 뜻으로 엄히 처분하였습니다. 그러나 순봉 놈은 본 고을 사람으로 마을에서 권세가 있고, (저의) 남편은 다른 고을 사람입니다. 주객의 형세가 같지 않아 지금까지 지체하고 있사옵니다. 이 때문에 남편이 한을 품고 병이 나서 자리에 누워 일어나지 못한 지가 이미 반년이고, 시어머니도 올해 93세인데 아들이 한을 품고 병이 난 것을 보고 식음을 전폐한지 이미 한 달이오니 저 또한 무슨 마음으로 홀로 세상에 남겠습니까? 저는 장차 호미를 들고 가서 이순봉의 무덤을 파서 시체를 드러내고 죽을 계획이니 남편이 이로 인해 살아날 수 있고 시어머니도 시일을 보존할 수 있습니다. 그렇다면 저의 소원은 이루어집니다. 엎드려 수령님께 애걸하오니 특별히 이 지극히 원통한 마음을 통촉해 주시기를 천만번 바라옵니다.

처분해 주실 일

금산 수령님 처분

신해 3월 일

【뎨김】

상세히 조사한 후에 산도山圖를 그려 오고, 투장한 사람을 잡아오게 하는 것이 마땅할 것. 30일. 별감에게. 이응철 아룀.

관(着官) (着押)

3. 박희영 의송(규장각고문서 No.193963)

도내 문의 사는 박희영

이렇게 삼가 아뢰는 지극히 원통한 사정은, 생生과 유덕로柳德魯가 서로 소송하는 일은 이미 전에 올린 소지에서 상세히 하였으니 중복할 필요가 없습니다. 다만 당초에 유덕로가 늑장勒葬한 땅은 생에게는 6대조 할아버지 산에서 10여 보로 가까운 곳이고, 유문오柳文梧의 할머니 산에서는 1자도 못되어 쌍분雙墳과 마찬가지였습니다. 생은 법에 따라 파가게 할 계획이었으므로 지금까지 4-5년 동안 감영에 호소하고 본관에 호소하여 매번 승소하였으나 아직까지 독촉해 파내지 못하였습니다. 유문오가 애초에 정소呈訴하지 않은 것은 생의 사정보다 더 긴박한즉 소지를 올릴 필요 없이 스스로 사굴할 뜻이었음을 이를 미루어 알 수 있습니다. 작년 겨울에 유문오가 투장묘를 사굴하였는데, 생은 전혀 모르는 일입니다. 스스로 파내고 스스로 자수하여 엄히 정배형에 처하였으니 이미 결말이 난 일입니다.

아! 저 덕로가 생의 형을 모함하여 본관과 감영에 주모자로 정소하여 마침내 형이 형장을 맞고 차가운 옥에 갇히고, 청주관으로 옮겨 거의 죽을 지경에 이르렀습니다. 어찌 억울하고 원통하지 않겠습니까? 가령 형이 사주하여 파냈다 하더라고 이미 자수한 사람이 있는데 형에게 죄를 덮어씌운 것은 이치에 부당합니다. 남의 분묘를 파내면 한 명을 정배하는 것이 이미 마땅한 율인데 어찌 생의 형에게 독기를 품어 이같이 모함합니까?

생은 분하고 억울함을 이기지 못하여 외람됨을 무릅쓰고 관찰사께 재차 호소합니다. 엎드려 바라건대 세세히 살피신 후에 특별히 분간하시어 하해 같은 은혜를 입고 90세 병든 어미가 아들과 상봉하게 해 주시기를 천만 번 눈물로 호소합니다.

처분하실 일.

관찰사 합하 처분

경신 2월 일 【뎨김】

사굴의 습속이 평소 통완스러워 가볍게 처리할 수 없으되 호소한 바가 이 같으니 마땅함에 따라 처결할 것. 초5일

巡使 (着官) (着押) |